Mad men es una de esas series de televisión que empiezan a emitirse sin hacer mucho ruido y que poco a poco, y gracias al aplauso de la crítica y a los importantes premios conseguidos, alcanzan la consideración de series de culto. Creada por Matthew Weiner para el canal de televisión por cable AMC, Mad men ya ha concluido la emisión de sus tres primeras temporadas en los Estados Unidos. El visionado de los trece capítulos que componen su primera temporada me ha permitido comprobar que su prestigio está completamente justificado, pues se trata de una serie extremadamente interesante y muy diferente a los productos televisivos de más éxito.

Tal y como se explica en el primer capítulo de la serie, “mad men” es el término creado a finales de los años 50 para designar a los publicistas que trabajaban en la Avenida Madison de Nueva York. La serie se centra en el día a día en los despachos de la agencia de publicidad Sterling Cooper, empresa en la que destaca el trabajo del publicista Don Draper (Jon Hamm). La descripción que la serie hace del mundo de la publicidad es uno de sus grandes alicientes, pues sirve tanto para retratar el mundo laboral de los protagonistas como para realizar una panorámica sobre la Norteamérica de los años 60, época en la que transcurre la acción. De este modo resulta fascinante contemplar cómo se afrontan campañas publicitarias tan retorcidas como la realizada para una importante marca de cigarrillos, justo en los años en los que empezaban a resultar evidentes los efectos perjudiciales para la salud producidos por el tabaco. Otras campañas reflejan de manera indirecta los prejuicios de la sociedad de la época, ya sean raciales, sexistas o antisemitas. Por otro lado un aspecto muy significativo, y que dice mucho de su falta de escrúpulos de los profesionales de Sterling Cooper, es que éstos afrontan exactamente con el mismo interés la promoción de una marca de pintalabios que la campaña para la presidencia de Richard Nixon: no importa el producto que se venda, lo único importante es dejar satisfecho a los clientes.

Tal y como se explica en el primer capítulo de la serie, “mad men” es el término creado a finales de los años 50 para designar a los publicistas que trabajaban en la Avenida Madison de Nueva York. La serie se centra en el día a día en los despachos de la agencia de publicidad Sterling Cooper, empresa en la que destaca el trabajo del publicista Don Draper (Jon Hamm). La descripción que la serie hace del mundo de la publicidad es uno de sus grandes alicientes, pues sirve tanto para retratar el mundo laboral de los protagonistas como para realizar una panorámica sobre la Norteamérica de los años 60, época en la que transcurre la acción. De este modo resulta fascinante contemplar cómo se afrontan campañas publicitarias tan retorcidas como la realizada para una importante marca de cigarrillos, justo en los años en los que empezaban a resultar evidentes los efectos perjudiciales para la salud producidos por el tabaco. Otras campañas reflejan de manera indirecta los prejuicios de la sociedad de la época, ya sean raciales, sexistas o antisemitas. Por otro lado un aspecto muy significativo, y que dice mucho de su falta de escrúpulos de los profesionales de Sterling Cooper, es que éstos afrontan exactamente con el mismo interés la promoción de una marca de pintalabios que la campaña para la presidencia de Richard Nixon: no importa el producto que se venda, lo único importante es dejar satisfecho a los clientes. Otro de los grandes méritos de Mad men consiste en su rico retrato de personajes, todos ellos excelentemente interpretados por un magnífico grupo de actores. Aunque en ocasiones también se nos describe la vida hogareña de los protagonistas, siempre resulta más interesante todo lo que sucede dentro de las oficinas de Sterling Cooper, empresa poblada de personajes tan ricos en matices como Peter Campbell (Vincent Kartheiser), el ambicioso publicista capaz de cualquier cosa con tal de ascender cuanto más rápido mejor, o Peggy Olson (Elisabeth Moss), la secretaria con un talento para la publicidad que nada tiene que envidiar al de los hombres de la agencia pero que se ve subestimada debido a su condición de mujer. Pero sin lugar a dudas lo mejor de Mad men es Don Draper, el personaje interpretado de forma extraordinaria por un memorable Jon Hamm, quien construye su personaje mediante gestos, silencios y miradas que siempre nos dicen mucho más que sus palabras.

Y es que Draper se revela como un personaje fascinante a quien los espectadores vamos conociendo lentamente, según se nos van suministrando datos acerca de su oscuro pasado a través de breves y esporádicos flashbacks. Pero incluso antes de que conozcamos sus secretos una cosa se hace evidente: si en el trabajo Draper se vale de su habilidad para la mentira creando falsas necesidades entre la población, con el fin de que ésta consuma los productos que anuncia, en su vida personal se comporta igualmente como un hombre oculto tras una máscara, un mentiroso que no se muestra tal y como es ni siquiera ante su esposa e hijos. Más tarde comprobaremos que Draper es, de un modo curiosamente similar al Seymour Skinner/Armin Tanzarian de Los Simpson, un hombre capaz de ocultar su verdadera identidad con el fin de construirse un mundo a su medida. De ahí que nunca sepamos a ciencia cierta de lo que es capaz para mantener enterrados sus oscuros secretos.

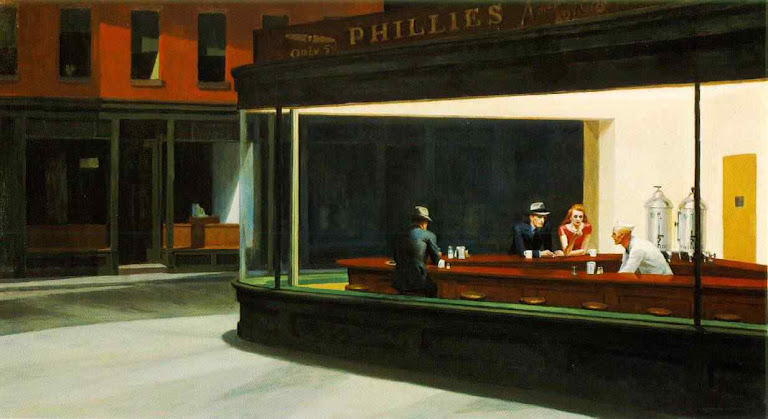

Desde un punto de vista estético Mad men destaca por la sutilidad y elegancia de su estilo, hasta tal punto que en ocasiones resulta difícil justificar que sus imágenes pertenecen al mundo de la televisión y no al del cine. No sólo la ambientación de la serie en los años 60 resulta impecable, sino que además su puesta en escena está desprovista de cualquier artificio que pueda resultar anacrónico. En ese sentido no resulta exagerado decir que Mad men presenta un acabado formal bastante superior al de gran parte de los largometrajes que cada semana se estrenan en los cines. Sería injusto no mencionar los títulos de crédito que preceden a todos los capítulos, un divertido homenaje a los diseños que Saul Bass creó para obras maestras de Alfred Hitchcock como Vértigo (Vertigo, 1958) o Con la muerte en los talones (North by Northwest, 1959).

El tono adulto de la serie, que trata al espectador con un gran respeto hacia su inteligencia, es lo que diferencia a Mad men de otras muchas series de televisión. Su primera temporada, de un notable cuando no excelente nivel de calidad, se presenta como un aperitivo de lo más prometedor de cara a lo que vendrá después.